পুঁজিবাদ নিয়ে যারা চিন্তা করেছেন, পুঁজিবাদী শোষণ, বৈষম্য, দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধের মত ভয়াবহ সঙ্কট জন্ম দেয়ার ব্যবস্থা বদলাতে চেয়েছেন, তাঁদের ভাবনা কী?

কার্ল মার্কস মনে করেন, পুঁজিবাদের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই এমন কিছু অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব (contradictions) রয়েছে, যা শেষ পর্যন্ত এর ধ্বংস ডেকে আনবে। যেমন, মুনাফার হার হ্রাসের প্রবণতা (Tendency of the Rate of Profit to Fall)। উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র বনাম মালিকানার ব্যক্তিগত চরিত্র। ধন-সম্পদের কেন্দ্রিকরণ ও শ্রমিক শ্রেণির নিপীড়ন। সুতরাং, মার্কসের মতে পুঁজিবাদ নি জের দ্বন্দ্ব থেকেই পতনের দিকে যাবে, তবে সেই পতনের পর ‘স্বতঃস্ফূর্তভাবে’ সমাজতন্ত্র আসবে না। শ্রমিক শ্রেণিকে সংগঠিত হয়ে বিপ্লব ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

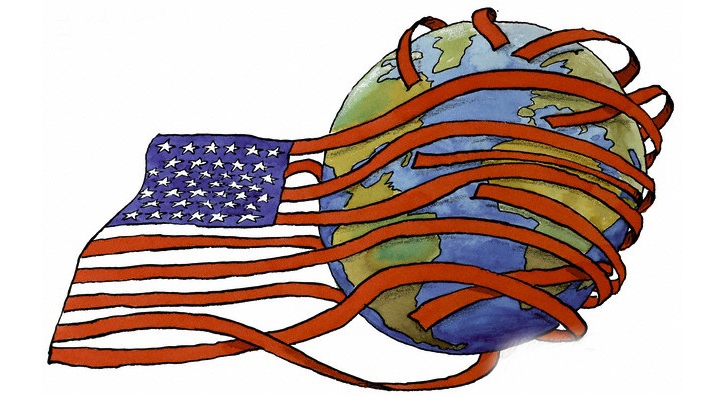

লেনিন দেখিয়েছেন, পুঁজিবাদ তার অন্তর্নিহিত সংকট সামাল দিতে গিয়ে উৎপাদন ও পুঁজির কেন্দ্রীকরণ ঘটায়, ব্যাংক ও শিল্পপুঁজির একীভবন ঘটিয়ে ফাইন্যান্স পুঁজির জন্ম দেয়,বিনিয়োগ ও বাজারের জন্য উপনিবেশে সম্প্রসারিত হয় যা গড়ে তোলে সাম্রাজ্যবাদ।[Imperialism as the Highest Stage of Capitalism (1916)] তার মতে,পুঁজিবাদ সংকট সামাল দিতে গিয়ে নিজের সংকটকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়। ফলে পুঁজিবাদ টিকতে পারে, তবে সেটা বৈশ্বিক যুদ্ধ, দখল ও নিপীড়নের মাধ্যমে। এই দুঃসময়ে “সবচেয়ে দুর্বল সংযোগ” (weakest link) থেকে বিপ্লব ঘটানো সম্ভব, যেমন রাশিয়া।

ট্রটস্কি মনে করেন, পিছিয়ে থাকা দেশে (যেমন রাশিয়া, চীন) পুঁজিবাদিকরণ অসম্পূর্ণ হলেও, শ্রমিক শ্রেণি নেতৃত্ব দিয়ে সরাসরি সমাজতন্ত্রের দিকে যেতে পারে, একাধিক ধাপে নয়, একটানা বিপ্লবের মাধ্যমে। তার মতে পুঁজিবাদ দুর্বল ও সংকটপূর্ণ অবস্থায় থাকলেও তা নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারে বিশ্ববাজার ও সাম্রাজ্যবাদী সংযোগের মাধ্যমে। শুধু একটি দেশে সমাজতন্ত্র টিকবে না; বিশ্বজুড়ে বিপ্লব প্রয়োজন। ট্রটস্কির মতে, “Either the revolution will spread or it will be crushed.”

মাও সেতুং পুঁজিবাদ বিলোপ করার জন্য অবিরাম শ্রেণী সংগ্রাম ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব এর তত্ত্ব দিয়েছেন। যেমন, নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব (New Democratic Revolution), অবিচ্ছিন্ন বিপ্লব (Continuous Revolution), এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লব (Cultural Revolution)। মাওর মতে, পুঁজিবাদ শুধু অর্থনীতিতে নয়, চেতনায় ও সংস্কৃতিতে পুনরুৎপাদিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো সমাজতান্ত্রিক দেশেও “নতুন ধরণের বুর্জোয়া” তৈরি হয়, যাদের লক্ষ্য পুঁজিবাদ ফিরিয়ে আনা। তাই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরেও অন্তহীন শ্রেণী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

জর্জ লুকাচ (Georg Lukács) এবং আন্তোনিও গ্রামসি (Antonio Gramsci) দেখিয়েছেন, পুঁজিবাদ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই নয়, এটি একটি সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক শাসনব্যবস্থা। ফলে শুধু অর্থনৈতিক সংকট যথেষ্ট নয়, শ্রমিকদের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা (class consciousness) গড়ে না উঠলে পুঁজিবাদ টিকে থাকতে পারে। গ্রামসি এটিকে বলেন: “passive revolution” অর্থাৎ পুঁজিবাদ নিজেকে সংস্কার করে, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে টিকে থাকে।

ডেভিড হার্ভে পুঁজিবাদের সমকালীন সংকট বিশ্লেষণ করে বলেন, পুঁজিবাদ বারবার সংকট তৈরি করে, আবার সেগুলোকে “spatial fix” বা ভৌগোলিক সম্প্রসারণের মাধ্যমে সামাল দেয় (যেমন ঋণ, বিশ্বায়ন, নতুন বাজার খোঁজা)।

কিন্তু, এই পন্থাগুলোরও সীমা রয়েছে। একসময় সংকট এত গভীর হবে যে, তা হয় পুঁজিবাদকে রূপান্তরিত করবে, অথবা ধ্বংস করে দেবে।

স্লাভোই জিজেক ও সমসাময়িক পুঁজিবাদের আত্মরক্ষা নিয়ে বেশ মজার কথা বলেন। তার লেখায় রয়েছে যে, সমকালীন পুঁজিবাদ এতটাই নমনীয় যে, সমালোচনাকেও আত্মস্থ করে নেয়। এমনকি “বিপ্লব”, “ইকো”, “লিঙ্গ সমতা” – সব কিছু পুঁজিবাদের পণ্য হয়ে যায়। ফলে পুঁজিবাদ যেন নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকেও বাজারজাত করে।

আপনার কি মনে হয়? পুঁজিবাদ আপনা আপনি গাছে পাকা আমের মত এক সময় বোটা খসে পড়ে যাবে? নাকি পুঁজিবাদকে সচেতন সংগঠিত ব্যবস্থাবদলের সংগ্রামের মাধ্যমে বদলে দিতে হবে, সমাজতন্ত্র প্রতিস্থাপিত করে?

আজিজুর রহমান আসাদ।

নিজস্ব সংবাদ :

নিজস্ব সংবাদ :